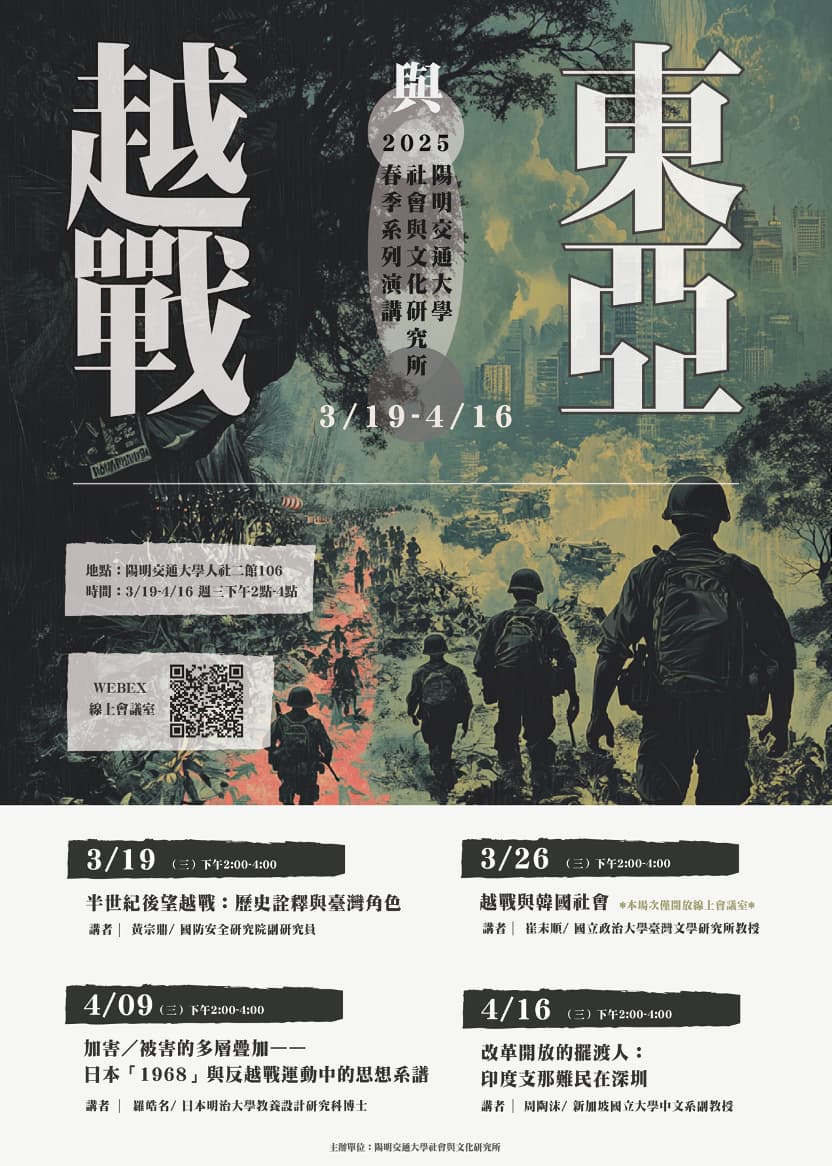

「越戰與東亞」系列演講

今年(2025年)是越戰(美越戰爭/第二次印度支那戰爭)結束五十週年。這場戰爭既是冷戰與內戰交錯的激烈體現,亦是二戰後規模最大的區域衝突之一,其進程與結果不僅重塑了東南亞的政治版圖,更深刻地影響了東亞的地緣政治與經濟發展。然而,由於東亞各國參與的脈絡、形式與程度不一,對於越戰的歷史認識與公眾記憶也呈現顯著差異。

本系列講座將邀請不同領域的學者,從不同的視角探討臺灣、南韓與日本如何在美國主導的跨國援越 “More Flags” 號召下,基於各自的利益與考量參與越戰,以及這些參與所引發的各種效應:

– 臺灣如何參與越戰?除了人們較為熟知的越戰美軍來臺度假(R&R計劃)之外,臺灣是否還有其他形式或更直接的參與?

– 南韓派遣大規模軍隊參戰的背景與爭議為何?後續引發的戰爭創傷與責任問題又如何被再現或轉移?

– 日本在越戰期間既為美軍提供重要的後勤支援,也引發了大規模的反戰運動與跨國連結,此一現象如何反映了戰後美日同盟以及日本社會在戰爭責任問題上持續存在的張力與糾結?

– 在同屬美國陣營的臺灣、日本與南韓之外,本系列講座的第四場演講將聚焦越戰期間作為北越盟友的中國,探討其在1970年代末中越交惡後,如何成為東亞安置越南難民的典範。其中的一部份難民為何出現在中國改革開放前沿的深圳?此一現象又如何拓展我們對於越南難民與後冷戰東亞遷移現象的理解?

我們期望透過本系列演講及後續的研討活動,促進對越戰歷史複雜性及其對東亞長遠影響的跨地域與跨領域對話。

演講資訊

❏ 越戰與韓國社會/崔末順(國立政治大學臺灣文學研究所教授)

時間:3/26(三)下午2:00-4:00

*本場次僅開放線上會議室*

❏ 摘要

發生在二戰後規模最大的戰爭─越南戰爭(1960~1975),距今已逾50年。越戰與韓國的關係無能切割,越戰期間,韓國可謂深度參與,派赴戰場軍隊人數僅次於美軍,前後總計達到32萬人次之多,其結果造成5千餘名士兵陣亡、近2萬人受傷。除了韓軍的死傷情況以及其後留下戰爭後遺症的問題以外,韓國參戰部隊屠殺越南平民等的戰爭記憶,至今仍對韓國社會產生極為深遠的影響。本次演講主要將介紹當時韓軍派兵越南的時代背景,這包括韓美兩國彼此的立場,以及由在野勢力主導的反對派兵運動情況,並將討論韓國參與越戰對韓國社會帶來的諸多影響。此外,也將探討當代越南人與韓國人對越戰的記憶及其看法。